常見蚊子種類

全世界已知的蚊子種類超過3,000種,雖然不是每一種都叮人,但真正與我們生活關係密切的,大多具備吸血和傳染疾病的能力,像是白線斑蚊、埃及斑蚊和瘧蚊等。蚊子看似微小,卻可能傳播登革熱、瘧疾、日本腦炎等重大疾病,對人類健康構成威脅。

牠們總在悄無聲息中現身,不只擾人清夢,更潛藏防不勝防的風險。不過從生態的角度來看,蚊子也是某些生物的食物來源,是自然界的一環。我們與蚊子的關係,就像一場拉鋸戰──蚊子是我們防疫上的敵人,卻也是生態中無法被忽視的存在。

常見病媒蚊種類

白線斑蚊

埃及斑蚊

白線斑蚊 Aedes albopictus

埃及斑蚊 Aedes aegypti

﹥可能傳播疾病 登革熱、屈公病、黃熱病

■ 危害簡介

白線斑蚊與埃及斑蚊是台灣最常見的登革熱病媒蚊。牠們主要在白天活動吸血,尤其清晨與傍晚最為活躍。這兩種蚊子皆具傳播登革熱、屈公病與黃熱病的能力,因此是各級防疫單位防治工作的重點對象。由於與人類活動空間高度重疊,牠們也被稱為「都市型病媒蚊」,不僅干擾生活,更潛藏公共衛生風險。

■ 分布範圍

白線斑蚊分布廣泛,屬於適應力強的本地種,全台平地與山區皆可見,在中北部的郊區與社區中尤其常見;相較之下,埃及斑蚊偏好高溫濕潤的氣候,主要出現在台南、高雄與屏東等中南部城市。不過,2024年9月在雲林北港鎮首次監測到埃及斑蚊「北漂」拓殖的紀錄,顯示其活動範圍正逐步向北延伸,這可能擴大登革熱在北部的潛在風險區,成為未來防治策略調整的重要依據。

■ 孳生環境

白線斑蚊與埃及斑蚊偏好在乾淨、靜止的水體中產卵,尤其是積水型人造容器,如花盆底盤、水桶、廢輪胎、塑膠盒、帆布凹陷處與儲水缸邊緣等,都是牠們理想的孳生場所。這些水體通常小而隱密、不易被察覺,因此也成為防治工作的死角。與農田或野外型蚊種不同,這兩種斑蚊與人類生活空間密切重疊,因此清除居家與戶外環境中的積水容器,是切斷斑蚊孳生鏈的重要關鍵。

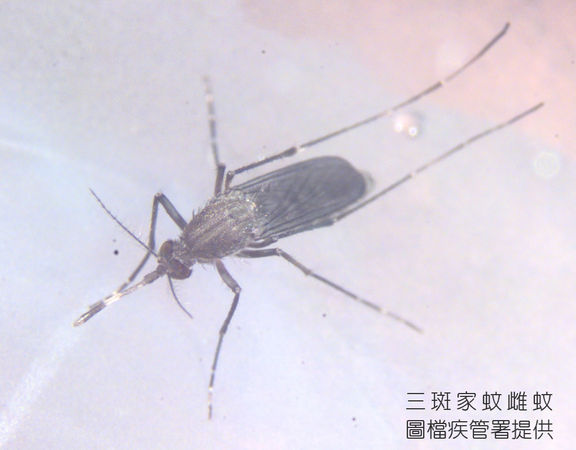

三斑家蚊

三斑家蚊

三斑家蚊 Culex tritaeniorhynchus

環紋家蚊 Culex annulus

﹥可能傳播疾病 日本腦炎

■ 危害簡介

三斑家蚊與環紋家蚊是台灣日本腦炎的主要病媒蚊,兩者皆為夜行性,於夜間活動並吸取人血,同時也具傳播絲蟲病的能力。由於這兩種蚊子多在居民作息之外的時段出沒,防治時常難以即時察覺,加上牠們偏好自然或半自然的水體作為孳生地,使得整體控制難度提高,是公共衛生防疫上的重要對象。

■ 分布範圍

三斑家蚊的適應力極強,對溫度變化的忍受度高,即使在氣溫較低的季節或地區也能維持活動力,這使牠在台灣北部,尤其是冬季較長、都市污水系統複雜的地區能穩定存活、長年繁殖。相對之下,環紋家蚊偏好高溫濕潤的氣候,因此在台灣中南部,尤其是夏季氣候炎熱的地區數量特別多,成為當地主要的病媒蚊種。

■ 孳生環境

三斑家蚊與環紋家蚊皆孳生於各類自然或半自然的靜態水體,如水田、水窟、小溪溝、灌溉渠道與池塘等,尤其是農村或都市邊緣地帶的開放性積水區。三斑家蚊在都市老舊建築周邊的污水積水處亦能大量繁殖,對都市環境的適應力強。而環紋家蚊則特別偏好農田灌溉系統、水池與牛蛙養殖池等水溫高、水量穩定的場所,這些區域往往成為牠們集中繁殖的熱點。有效的戶外排水與積水管理是控制這類病媒蚊密度的關鍵。

常見騷擾蚊種類

熱帶家蚊

地下家蚊

熱帶家蚊 Culex quinquefasciatus

地下家蚊 Culex pipiens molestus

﹥可能傳播疾病 血絲蟲病(極少數) 主要為騷擾性害蟲

■ 危害簡介

熱帶家蚊與地下家蚊同屬庫蚊屬(Culex),雖然具備吸血行為,但在台灣目前並非主要的疾病傳播者,較少引發公衛風險,更多時候被視為令人煩躁的騷擾型蚊種。牠們多在夜間出沒,白天則潛伏於陰暗潮濕處,擅長於建築物內部長期棲息繁殖。相比斑蚊,家蚊飛行速度較慢,卻能以大量的數目,在夜裡干擾人們的睡眠,造成叮咬搔癢等困擾。

■ 分布範圍

這兩種家蚊皆廣泛分布於都市化地區,尤其是大樓林立、建築密集的環境中最為常見。熱帶家蚊偏好氣候溫暖、濕潤的地區,因此在台灣中南部或春夏之交至秋季期間活動最頻繁。相對地,地下家蚊原生於溫帶地區,對低溫的適應力更佳,反而在北部都市或寒冷季節更為活躍,在冬季這段其他蚊種幾乎銷聲匿跡的時間,牠們仍常出現在室內,成了令人頭痛的存在。

■ 孳生環境

熱帶家蚊與地下家蚊的孳生場所多集中於都市設施中的封閉積水處,例如化糞池、地下室、排水井與電梯井等。熱帶家蚊喜歡高溫高濕的條件,最常在夏季午後雷陣雨過後於戶外積水地帶大量繁殖。進入冬季後,其活動力明顯降低。而地下家蚊則更偏好陰涼、通風差、不見天日的地下空間,即使在氣溫下降的冬季,這些穩定的孳生環境也讓牠們得以持續繁殖,反而成為冬天人們耳邊嗡嗡作響的「常客」。

中華按蚊

中華按蚊

中華按蚊 Anopheles sinensis

﹥可能傳播疾病 瘧疾(台灣已根除) 主要為騷擾性害蟲

■ 危害簡介

中華按蚊是台灣最常見的按蚊種類,外型瘦長,具有明顯的「頭低尾翹」停棲特徵。雖然在過去曾是瘧疾的主要病媒,但由於台灣已成功根除瘧疾,目前中華按蚊已不再是防疫的重點對象。牠們大多叮咬大型動物,對人類的吸血行為相對較少,但在農村或都市邊緣大量出現時,仍可能造成一定程度的騷擾。叮咬時間一般從黃昏持續到黎明,且最嚴重的叮咬多發生在凌晨2至4點之間。

■ 分布範圍

中華按蚊多出沒於農村地區、水田地帶、魚塭周邊,也偶爾會飛入社區住宅周圍活動,尤其是在都市與鄉村交界的地區更為常見。牠的活動範圍涵蓋廣泛,具一定的適應能力,雖不如都市型蚊種常見於室內,但在郊區環境中仍屬常見蚊種之一。每年10月至3月期間,中華按蚊多會在一些茂密的草叢下進行冬眠。

■ 孳生環境

中華按蚊偏好自然型積水環境,常孳生於水稻田、魚塭、水溝、溝渠等靜止或低流速的水域,尤其是有遮蔽與植物覆蓋的開放水面。這類環境有助於牠們的幼蟲發育,也使得農村與郊區成為主要的繁殖熱區。

白腹叢蚊

白腹叢蚊

白腹叢蚊 Armigeres subalbatus

﹥無傳播疾病,主要為騷擾性害蟲

■ 危害簡介

白腹叢蚊屬於家蚊亞科叢蚊屬,是都會社區內體型最大的蚊子,比一般家蚊略大,飛行時會發出明顯嗡嗡聲,給人「飛起來很吵、看起來很壯」的印象。牠們喜歡在傍晚至夜間活動,尤其是黃昏剛天黑時大量出現,積極尋找吸血對象。白腹叢蚊體型較家蚊為大,夜間活動達最高峰,飛行速度不快。雖然無傳播疾病之慮,但因叮咬行為,成為重要的騷擾性蚊蟲。

■ 分布範圍

白腹叢蚊常見於草叢、水邊及林蔭地帶,因而得名「叢蚊」。牠們多分布於社區周邊的綠地環境,喜歡較為自然且濕潤的棲息場所。

■ 孳生環境

白腹叢蚊幼蟲多孳生於竹筒、樹洞、化糞池、尿桶及豬舍廢水等天然或半天然的靜止水體中,有時也會利用人工容器作為繁殖地。這些環境通常積水較清潔且有遮蔽,適合幼蟲生長發育。

一團團不咬人的「假蚊子」

認識搖蚊

每到夏天黃昏,不少人都看過一大片黑壓壓、飛得慢卻密集的「蚊子」群聚在路燈下、水池邊或樹冠上,甚至在住宅社區的大樓牆面、陽台、天井周圍,都能看到蚊子大軍出動,讓人渾身發癢。但這些「蚊子」往往只是長得像的冒牌貨——牠們其實是「搖蚊」。

搖蚊是指屬於搖蚊科(Chironomidae)的一大類昆蟲的總稱,這個科別包含許多不同屬與種類,牠們廣泛分布於世界各地的淡水環境中。搖蚊與蚊子外型極為相似,但並不是蚊子,細長身軀、透明翅膀、飛行速度緩慢,若不仔細看,很容易被誤認為是一般吸血蚊。不過,搖蚊不具備吸血器官,不會叮人,也不會傳播疾病。牠們的口器退化,成蟲階段大多只負責繁殖,不會進食。但真正令人頭痛的,是牠們成群出現時的「視覺騷擾」與數量壓力,不僅造成心理不適,屍體堆積也會帶來清潔困擾。

搖蚊成群出沒

搖蚊幼蟲(紅蟲)

搖蚊的幼蟲是水生環境中極具代表性的天然水質指標生物之一,廣泛分布於各類靜止水體中,從乾淨的溪流到底泥混濁的水塘都有牠們的蹤影。由於牠們對水質的耐受範圍極廣,根據不同種類的搖蚊可以判斷水體的有機污染程度。特別的是,搖蚊幼蟲體內含有血紅素(hemoglobin),這使得牠們能在溶氧極低、甚至幾近缺氧的環境中存活,例如淤泥、污水溝渠或底層沉積物中。血紅素的存在能幫助牠們在水中有效儲存與運輸氧氣,也使得某些品種的幼蟲呈現紅色,俗稱「紅蟲」。這項特性讓搖蚊不僅能適應各種極端水域,也成為環境生態監測中不可忽略的觀察指標。

雖然搖蚊不會咬人,但牠們的出現往往會造成居民誤會,加上牠們大量群聚的習性,視覺與心理壓力仍不容小覷。對於有景觀水池或排水不良區域的環境,若發現搖蚊密度過高,仍建議定期檢視水體狀況並搭配物理或環境防治,避免搖蚊成為另一種擾人生活的隱憂。

咬出滿腿紅豆冰的「黑金剛」

認識台灣鋏蠓

戶外活動時常會遇到一種體型迷你但攻擊力十足的小昆蟲——俗稱「小黑蚊、黑金剛」的台灣鋏蠓。雖然牠的體型不過幾毫米,卻以咬人後產生的強烈癢感和紅腫而聞名,常讓人感覺雙腿像被「紅豆冰」覆蓋,瘙癢難耐。

台灣鋏蠓隸屬於雙翅目鋏蠓科,生物分類上並非蚊子,也沒有像蚊子那樣長的口器。雌性以吸血為生,主要吸血目標就是人類。牠們習慣在草叢、灌木叢和水邊等陰涼潮濕的環境活動,尤其在大晴天的自然環境中最為活躍。

台灣鋏蠓-小黑蚊

小黑蚊叮咬

小黑蚊的幼蟲主要以藍綠藻和青苔為食,牠們多半生活在潮濕的土壤表面或水邊的濕潤環境中。這些地方富含微生物和藻類,提供幼蟲充足的食物來源。相比於一般在水中生活的蚊蟲幼體,小黑蚊幼蟲適應了較為潮濕的陸地環境,常見於溪邊泥沙、溝渠邊緣甚至是草叢下方的濕土,這樣的棲息習性也使得牠們容易在自然與人為環境的交界處大量孳生。

小黑蚊的飛行高度大約在離地150公分左右,因數量眾多且攻擊頻繁,成為戶外活動時最讓人頭痛的騷擾昆蟲之一。防範小黑蚊最有效的方法是避免前往其高密度棲息地,穿著防護衣物,以及使用驅蟲劑減少被叮咬的機會。

更多相關資訊